发表自话题:加微信私人借钱

闺密借钱不还,记录可以帮忙追债?“婚外情”之后留一纸借条,记录能当讨钱关键证据?房产卖给他人又反悔,记录还能揪出违约者?

记录,究竟能不能当法庭证据?最近,海沧区人民法院受理了多起与证据有关的官司。

随着使用的普及,证据也逐渐进入司法视野。法官说,证据因身份识别及技术性问题等障碍,要当证据并不容易,不过,证据如与案件的部分事实或关键事实认定直接相关,也有望被采纳作为证据。

案例1 闺密借钱不还 聊天记录能当“借条”?

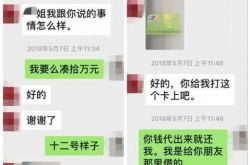

刘小姐与小娜是闺密,又同住一个小区。去年10月,小娜称“做生意急需用钱”,提出向刘小姐借信用卡使用。

由于两家人很熟,刘小姐很放心,就将额度为10万元的银行信用卡借给了小娜。因为双方很熟,就没有写借条。

刚开始,小娜刷的几次信用卡都能按时归还。但今年2月,小娜在用信用卡刷走99300元后未按期归还。刘小姐收到银行的通知时,发现小娜已经“失联”,并且小娜举家搬迁不知去向。

刘小姐无奈之下只能起诉到法院。因没有签写借条,刘小姐想到两人的聊天记录可作为证据。双方的聊天记录了小娜借卡、询问密码的全过程。

海沧法院经审理认为,小娜虽然未向刘小姐出具借条,但从刘小姐提交的记录来看,刘小姐的信用卡由小娜持有,而且小娜确实使用了信用卡,与刘小姐陈述内容可相互印证。因此,法院认定小娜通过借用信用卡透支消费的方式借款的事实,认定小娜与刘小姐之间存在民间借贷关系。

近日,法院作出一审判决,要求小娜归还99300元借款并支付利息。

点评 头像照,也能当证据

承办法官分析,本案是通过小娜使用的头像照片,以及相册晒图有小娜一家的照片,从而认定记录中与刘小姐聊天的对象是小娜,并结合聊天内容,最终认定借贷关系成立,判决小娜承担还款责任。

案例2 作证免“分手费”?

他们二人,一个是有夫之妇,一个是有妇之夫,通过搜索“附近的人”功能,二人相识了,很快,他们就开始了一段“婚外情”。

这段婚外情仅持续一段时间,随着激情退却,两人很快就分手了。分手时,两人开始“算账”,算上陈女士曾借给高先生的3万元,加上分手男方应该给女方的“分手费”,高先生同意写一份8万元的借条给陈女士。

分手后,高先生一直没按约定时间支付8万元。为此,陈女士将高先生告上法庭。

高先生在庭审中辩称,双方之间不存在实际的借款关系。陈女士却当庭拿出手机中的记录,证明双方曾是婚外同居关系,而且实际发生了借款。

不过,法官发现,从记录看,实际借款为3万元,不是8万元,其余5万元其实是双方协商的“分手费”。

面对陈女士的记录,高先生无法再否认曾经借款的事实。借助记录反映的真实借款情况,法官当庭组织双方进行调解,双方最终按照实际借款金额达成调解协议,高先生同意偿还陈女士借款3万元。

点评 记录,比借条更真实

承办法官分析,本案借条记载的借款金额部分与实际借款不相符,记录却真实地记录了双方的“婚外恋”事实,以及借款金额和借条金额的由来。借条金额包含了借款3万元及分手费5万元,实际借款应该返还。

案例3 低价卖房事后反悔能揪出违约者?

“双方已经签了合同,他却事后后悔,还一房两卖!”近日,购房人林女士起诉说,她是在房产中介的介绍下,于2014年8月与房东林先生签订一份《房屋买卖合同》。

合同约定,林先生将位于海沧区兴港七里的一套房产出售给林女士,成交价元。当时,双方还与中介签订了《居间服务合同》,林女士按成交价的2.5%向居间方支付居间服务费。

随后,林女士支付定金5万元,解押款20万元,还支付了居间费。不过,接下来要过户时,林女士与林先生联系后,林先生却说“成交价太低被坑,人家出145万元”、“家人不同意”,并且以此为由,拒绝办理过户,还单方退回了购房款25万元。

后来,林先生真的将房产另卖他人。近日,林女士无奈之下,只好将林先生告上法庭。

开庭时,林先生答辩说,房子未能按照约定出售给林女士,原因是多重的,其中,林女士违约在先是主要原因。

不过,海沧法院经审理认为,记录中,林先生作出“家人不同意,说户口不好放、太低被坑、人家出145万元、留着空着也无所谓”的陈述,并进而拒绝过户给林女士,可以认定房产买卖合同的违约方为林先生。

因此,法院最终判决林先生败诉,要求他承担林女士的损失,支付5万元违约金和2万元律师代理费。

点评 聊天记录揭开事件真相

承办法官分析,本案的争议焦点在于卖房人是否存在违约行为。在法庭上,卖房人确认双方在记录中所陈述的内容,但是,卖房人答辩称房产买卖“流产”还有其他原因,且系买房人违约在先。不过,从双方的聊天记录来看,仅反映出卖房人对价格的反悔。由于卖房人并不能举证证明买房人违约的事实,所以法院判决确认违约方是卖房人,而非买房人。

法官说法

哪些情况下,“”能作证?

记录,能不能当证据?对此,法官分析,平台上的信息以电子数据的形式存在,显然属于民事诉讼法规定的证据范畴,由于使用的普及性,目前在诉讼中作为证据出现的频率也越来越高。

但是,证据要成为认定案件事实的依据并不容易,证据要得到采信,须满足两个前提条件:

一是要证明使用人就是当事人双方。因并未采取实名制认证,若不能证明使用人系当事人,则证据在法律上与案件无法产生关联性。

如何确认使用人的身份,对此,法官说,目前的司法实践主要有四个途径:对方当事人自认;头像或相册照片的辨认;网络实名、电子数据发出人认证材料或机主的身份认证;第三方机构即软件供应商腾讯公司的协助调查。

二是证据的完整性。这涉及证据的真实性及关联性,因证据为生活化的片段式记录,如不完整可能断章取义,也不能反映当事人完整的真实意思表示。(海峡导报(微博))

上一篇:刚加好友才聊几句微信黑屏密码被盗,其他好友陆续收到借款消息!_廖某

下一篇:有人找你借钱?先核实身份

2021-03-05

厦门一男子借了领导20万却不认账!没有借条情况下,微信聊天记录帮大忙…

2021-02-06

借给好友4.3万没打借条,山东一女子凭着微信聊天记录打赢官司!

2021-01-30

男子借给女友60万,分手后凭微信聊天记录打两次官司才要回28万

2021-01-30

2021-01-02

朋友借我1000块钱,没有借条,只有微信聊天记录和微信转账记录,这样我可以起诉他吗?

2020-12-03

2020-12-02

2020-11-24

2020-09-29

2020-09-13